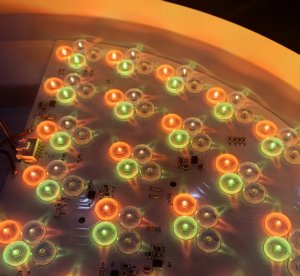

天境灯天际灯植物灯摄影灯都是利用多色混光技术,多原色混色技术的核心价值,在于以精密的光学设计为工具,以连续的光谱为载体,在人工光源与自然色彩之间,搭建起一座实现细腻视觉平衡的桥梁。

眼睛看到的,未必是色彩的本真。”在照明领域,有一个容易被忽略的事实:我们日常所见的许多LED灯光颜色,并非直接复刻自然界的原生色彩,而是人眼视网膜中的视锥细胞,在接收光信号后向大脑传递刺激,最终形成的视觉感知结果。

今天,我们将从色彩感知的底层逻辑出发,系统解析多色LED的混光原理,以及不同色数LED方案如何影响视觉呈现效果。而这一切的基础,要从混色技术的“第一准则”——RGB三基色加法混色原理说起。

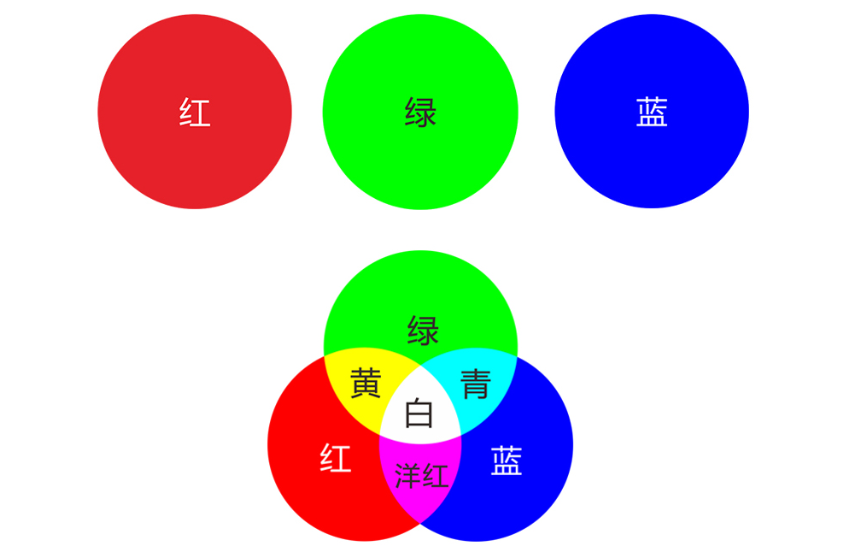

RGB三基色:加法混色的“基石” 色彩的本质,是由不同波长的光按特定强度组合而成的视觉信号。 在LED技术体系中,红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)是公认的“三原色光”,这三种单色光通过加法混色原理,可演变出海量色彩。其核心操作在于“亮度调控”:每种原色的亮度通常用0-255的数值量化(0代表完全熄灭,255代表最大亮度),通过调整红、绿、蓝三者的亮度配比,理论上可组合出约1677万种色彩(计算方式为256×256×256)。

例:

红+绿=黄色、

红+蓝=品红色、

绿+蓝=青色、

红+绿+蓝=白色

但疑问随之产生:为何是红、绿、蓝成为“基础原色”,而非黄、橙、绿等其他颜色?

答案藏在人类视觉感知的核心理论——三原色理论中。

RGB混色示意图

- 三原色理论:解读“为何是RGB”的视觉密码 三原色理论是阐释人类色觉形成机制的关键理论,由科学家托马斯·杨率先提出,后经赫尔曼·冯·亥姆霍兹进一步完善。其核心结论可概括为:人类对色彩的感知,源于三种对不同波长光敏感的视锥细胞,通过协同工作共同产生。

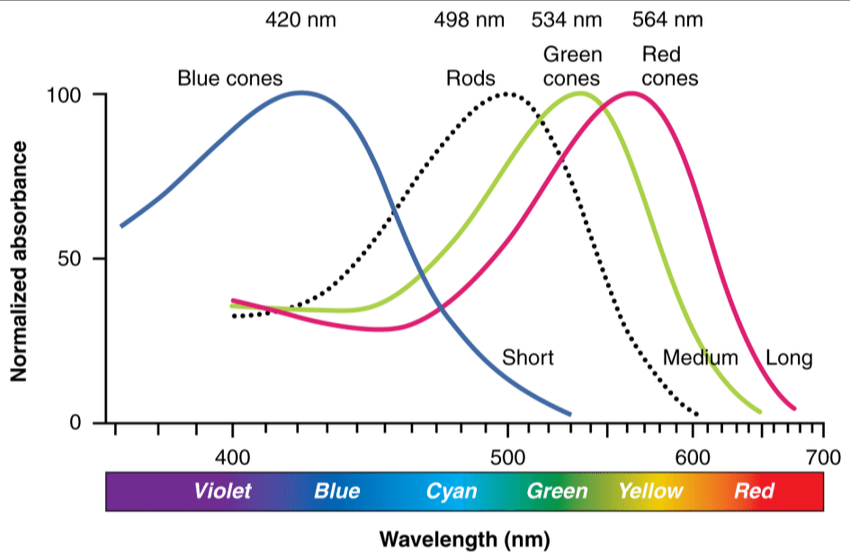

- 视锥细胞:色觉的“感光接收器” 在人眼视网膜中,视锥细胞是负责“明视觉”(强光环境下的视觉功能)与“色觉分辨”的核心感光细胞,其工作流程可简化为:接收外界光信号→将光信号转化为电信号→通过视神经将电信号传递至大脑视觉中枢。 根据三原色理论,人类视觉系统中存在三种不同类型的视锥细胞,分别对红、绿、蓝三种波长的光最为敏感,这三种光也因此被定义为“原色光”。换句话说,我们所能看到的自然界所有色彩,本质上都是这三种视锥细胞被不同程度激活后,大脑对神经信号进行整合与解读的最终结果。

- 三种视锥细胞的“波长敏感特性” 三种视锥细胞因内部视蛋白的结构差异,对光的波长敏感性呈现明显区别,具体表现为:

| 视锥细胞类型 | 敏感波长范围 | 敏感峰值(对应光色) | 核心功能 |

|---|---|---|---|

| L 型(长波敏感) | 500-680nm | 约 560nm(红光区域) | 感知红色、橙色、黄色 |

| M 型(中波敏感) | 450-630nm | 约 530nm(绿光区域) | 感知绿色、黄色、青色 |

| S 型(短波敏感) | 400-500nm | 约 420nm(蓝光区域) | 感知蓝色、青色、紫色 |

值得注意的是,三种视锥细胞的敏感曲线存在重叠部分(例如黄光会同时刺激

L型与M型视锥细胞),这种重叠正是“混合色感知”的关键——当不同波长的光进入人眼时,三种视锥细胞会根据光的波长与强度,产生不同程度的激活反应。 举个典型例子:我们看到的“黄色”,并非单一波长的黄光直接作用于某一种视锥细胞,而是黄光同时激活了对红光敏感的L型细胞和对绿光敏感的M型细胞,大脑接收到这两种细胞传递的信号后,将其解读为“黄色”;当三种视锥细胞被均匀激发时,人眼则会感知到“白色”。 这一人体生理特性,不仅揭示了色彩感知的底层逻辑,更为LED等彩色显示与照明设备的研发提供了核心理论支撑——通过调节红、绿、蓝三种光的强度比例,即可模拟出丰富多样的色彩。

多原色加法混色:突破

RGB的“色彩局限” 尽管RGB三原色能覆盖大部分基础色彩需求,但对比自然光谱不难发现,RGB的光谱存在明显“不连续性”(尤其是绿光与红光区域存在缺失),这会导致LED灯光在还原物体颜色时出现“偏色”问题,难以精准复刻自然色彩的质感。

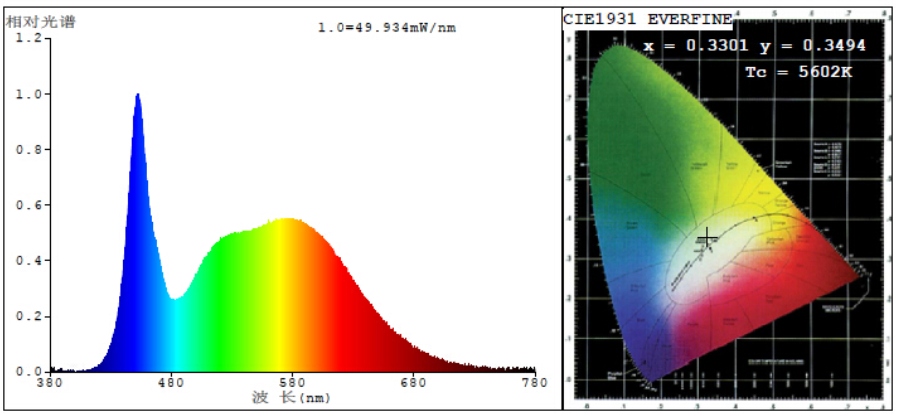

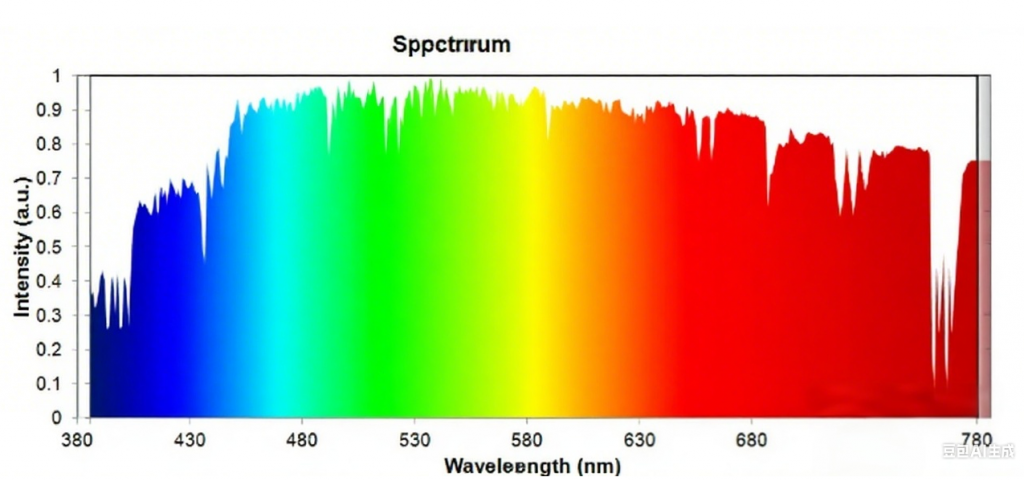

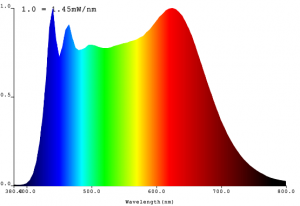

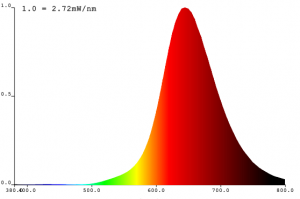

普通白光LED 光谱图

自然光 光谱图

多原色加法混色原理的核心目标,就是通过增加更多不同波长的单色光,填补RGB光谱的“缺口”,利用人眼对复合光的综合感知能力,实现更丰富、更接近自然的色彩呈现(尤其能弥补RGB在特定色域的还原短板)。

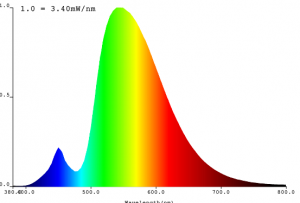

4色LED方案(RGBW/RGBL):是基础实用型选择,4色方案的设计逻辑以“实用性优先”,通过在RGB基础上增加白光(W)或青柠色(L),在控制成本的同时提升亮度与白光品质,满足大众市场对“高亮度+基础色彩”的需求,属于多原色混色技术的“过渡方案”。

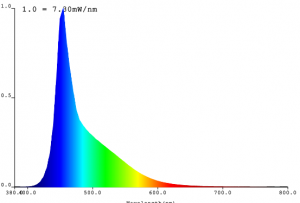

光谱特性:在RGB三色光谱基础上,增强了白光区域的光谱强度,能更高效地生成白色光,但在绿-黄(560-590nm)、蓝-绿(470-520nm)、红-橙(600-620nm)区间仍存在明显“光谱缺口”,连续性弱于多色方案;

色彩表现:相比单纯的RGB方案,能生成更纯净的白色,色彩组合更丰富,基础色域覆盖更广;

显色指数:实现1800-12000K色温区间,显色指数高达95,满足专业场景的高精度需求。

多色LED混色技术的核心逻辑可概括为:色数越多→光谱越连续→显色指数越高→色彩还原越真实。4色数方案以“成本可控”为核心,覆盖基础与中端需求;中高色数方案(6-8色)通过补充关键波长,突破低色数的物理局限,最终在专业领域实现接近自然光的色彩还原。 随着 LED 材料技术(如窄波长单色 LED 芯片)的升级与智能化算法(如动态光谱调节算法)的优化,多色 LED 将进一步在 “精准光谱定制” 与 “成本控制” 之间找到平衡,逐步从高端市场向消费级场景(如专业家用照明、高端电视 / 投影仪)普及 —— 最终让 “接近自然光的真实色彩” 走进更多生活场景。